Суриков, Василий Иванович

Васи́лий Ива́нович Су́риков 24 января 1848, Красноярск, Енисейская губерния — 6 (19) марта 1916, Москвaрусский живописец, мастер масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

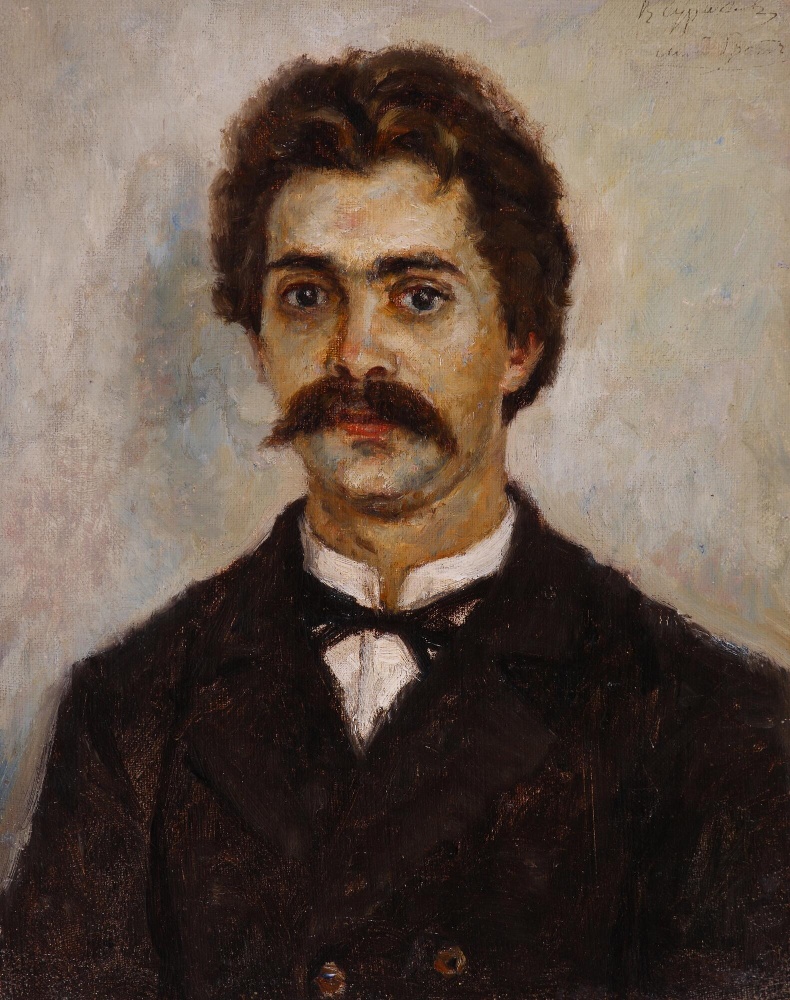

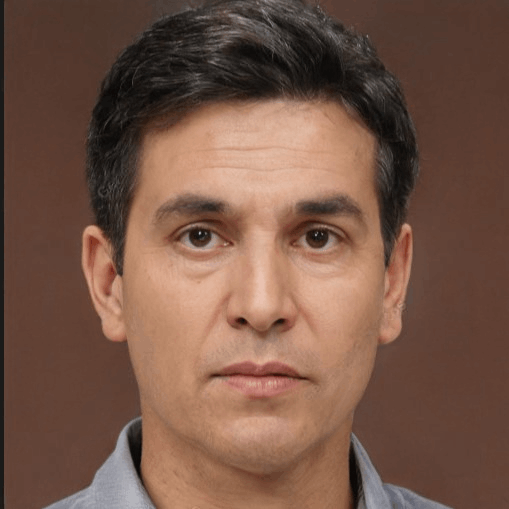

Василий Иванович Суриков Портрет из Юбилейного справочника Императорской Академии художеств (1914)

Портрет из Юбилейного справочника Императорской Академии художеств (1914)

Дата рождения

24 января 1848

Место рождения

Красноярск, Енисейская губерния, Российская империя

Дата смерти

19 марта 1916 (68 лет)

Место смерти

Москва, Российская империя

Подданство Российская империя

Российская империя

Супруга

Елизавета Августовна Шаре[d]

Жанр

Учёба

Звания

академик ИАХ (1895)

действительный член ИАХ (1893)

Премии

пенсия ИАХ

Семья

Родился 12 января 1848 года в Красноярске. Крещён 13 января во Всехcвятской церкви. Принадлежал к казачьему сословию.

Дед — Василий Иванович Суриков (1786—1836) служил сотником в Туруханске, двоюродный брат деда — Александр Степанович Суриков (1794—1854), был атаманом Енисейского казачьего полка. В его честь, согласно записям Максимилиана Волошина, назван остров Атаманский на Енисее. Дед по матери Фёдор Егорович Торгошин.

Отец — коллежский регистратор Иван Васильевич Суриков (1806—1859). Мать — Параскева (Прасковья) Фёдоровна (в девичестве Торгошина, 1818—1895), родилась в Красноярске. В 1854 году отца перевели на службу в акцизное управление в село Сухой Бузим (в настоящее время Сухобузимское, Сухобузимский район Красноярского края).

Дочь Сурикова Ольга была замужем за художником Петром Кончаловским. Его внучка Наталья Кончаловская была писателем, среди её работ — биография деда «Дар бесценный». Её дети — правнуки Василия Сурикова: Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Праправнучка — Ольга Семёнов.

В Красноярске

В возрасте восьми лет Суриков приезжает в Сухой Бузим и заканчивает два класса приходской школы при Всехсвятской церкви; в 1858 году начинает учёбу в уездном училище. Родители остаются жить в Сухом Бузиме. В 1859 году в Сухом Бузиме от туберкулёза умирает отец Василия Ивановича. Мать с детьми возвращается в Красноярск. Денег не хватает — семья сдаёт в аренду второй этаж своего дома.

Начал Суриков рисовать в раннем детстве. Первым его учителем стал Николай Васильевич Гребнёв — учитель рисования Красноярского уездного училища. Наиболее ранним датированным произведением Сурикова считается акварель «Плоты на Енисее» 1862 года (хранится в музее-усадьбе В. И. Сурикова в Красноярске).

После завершения обучения в уездном училище Суриков устраивается работать писцом в губернское управление — у семьи не было денег на продолжение образования в гимназии. Во время работы в губернском управлении рисунки Сурикова увидел енисейский губернатор П. Н. Замятнин. Губернатор нашёл мецената — красноярского золотопромышленника П. И. Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Академии художеств.

В Санкт-Петербурге

Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 1870. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 1870. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

11 декабря 1868 года Суриков с обозом П. И. Кузнецова выехал из Красноярска в Санкт-Петербург. Он не смог поступить в Академию художеств и в мае-июле 1869 года учился в Санкт-Петербургской рисовальной школе Общества поощрения художников. Осенью 1869 года сдал экзамены и стал вольнослушателем Академии художеств, а через год был зачислен воспитанником.

С 1869 по 1875 год учился в петербургской Академии художеств у П. П. Чистякова. Во время учёбы за свои работы получил четыре серебряных медали и несколько денежных премий. Большое внимание уделял композиции, за что получил прозвище «Композитор».

Первую самостоятельную работу Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге» (1870) приобрёл П. И. Кузнецов (первый вариант картины хранится в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова). Летом 1873 года Суриков приезжает в Красноярск, некоторое время живёт в Хакасии — на золотых приисках Кузнецова. В 1874 году художник подарил Кузнецову свою картину «Милосердный самаритянин» (хранится там же), за которую получил Малую золотую медаль.

4 ноября 1875 года окончил Академию художеств в звании классного художника первой степени.

В Москве

Суриков получил заказ на создание четырёх фресок на темы Вселенских соборов для храма Христа Спасителя. Начал работать над фресками в Петербурге, а в 1877 году переехал в Москву. В Москве собственного жилья не имел, жил в арендованных квартирах и гостиницах. Часто ездил в Красноярск, где проводил лето.

25 января 1878 года Суриков женился на Елизавете Августовне Шаре (1858—1888) (в разных источниках приводятся различные написания имени — Елизавета Артуровна Шарэ). Её мать, Мария Александровна Шаре была родственницей декабриста Петра Николаевича Свистунова (предположительно племянницей, дочерью Глафиры Николаевны Свистуновой и графа Александра Антоновича де Бальмен). У Сурикова и Шаре родились две дочери: Ольга (1878—1958) и Елена (1880—1963).

Суриков никогда не брал заказов на портреты, но часто отправлялся от портретного образа в своей дальнейшей, чисто творческой работе. Однако, целый ряд суриковских портретов не имел такого служебного значения, их художник не включал в свою работу над картиной. В 1899—1900 годах исполнил два графических портрета Ф. Ф. Пелецкого. На первом из них имеется авторская надпись: «Многоуважаемому Федору Федоровичу Пелецкому. В. Суриков. 1899 г.» Рисунок хранится в Третьяковской галерее. Пелецкий Федор Федорович (1853—1916) — известный московский гитарист, выступал вместе со своим братом Пелецким Дмитрием Федоровичем.

Суриков любил оперу, увлекался музыкой. Музыка оказывала большое влияние на его творчество. Василий Иванович Суриков учился мастерству исполнения на гитаре у своего друга — гитариста Федора Федоровича Пелецкого, и часто они самозабвенно играли пьесы для двух гитар.

Важнейшие картины

«Утро стрелецкой казни»

править

Утро стрелецкой казни. 1881. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Утро стрелецкой казни. 1881. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В 1878 году Суриков начал работать над картиной «Утро стрелецкой казни». Картина была завершена в 1881 году. На картине изображены стрельцы, поднявшие восстание в 1698 году, которых ведут на казнь.

В 1881 году Суриков становится членом Товарищества передвижных художественных выставок.

«Меншиков в Берёзове»

П. М. Третьяков в 1883 году приобрёл картину Сурикова «Меншиков в Берёзове». У художника появились деньги для зарубежной поездки. Он побывал в Германии, Италии, Франции, Австрии, ознакомился с коллекцией Дрезденской галереи, собранием Лувра.

«Боярыня Морозова»

В 1881 году Суриков сделал первый эскиз «Боярыни Морозовой», в 1884 году начал работать над картиной. Впервые о боярыне Морозовой Василий Иванович услышал от своей тётки Ольги Матвеевны Дурандиной, у которой он жил в Красноярске во время учёбы в уездном училище. Долгое время Суриков не мог найти типажа для боярыни. Прототипом Морозовой стала тётка Сурикова — Авдотья Васильевна Торгошина. Её муж, Степан Фёдорович, изображён на картине «Утро стрелецкой казни» — стрелец с чёрной бородой. В виде смеющегося купца слева на картине «Боярыня Морозова» изображён бывший дьяк Сухобузимской Троицкой церкви Варсанофий Семёнович Закоурцев. Закоурцев позировал Сурикову для этюда «Смеющийся священник» в Красноярске ещё в 1873 году. Странник с посохом справа на картине написан с переселенца, которого Суриков встретил по дороге в Сухобузимское. «Боярыня Морозова» экспонировалась на XV Передвижной выставке 1887 года.

Суриков на лето уезжает в Красноярск. 8 августа 1887 года он наблюдает полное солнечное затмение и пишет два этюда (101 — полное затмение и 102 — затмение, идущее на убыль, который под названием «Вид Красноярска» хранится в Тверской картинной галерее).

В 1887 году Суриков начинает работать в жанре портрета. Одним из первых стал портрет матери (1887 год). Портрет «Мой брат» также, вероятно, был создан в 1887 году.

8 апреля 1888 года скончалась жена Сурикова. В начале лета 1889 года художник вместе с дочерьми уехал в Красноярск, где прожил до осени 1890 года. В Красноярске было написано полотно «Взятие снежного городка» (завершено в 1891 году, хранится в Русском музее).

Игру «Взятие снежного городка» Суриков впервые увидел в раннем детстве по дороге в родное село матери, Торгошино. Идею картины художнику подал его младший брат Александр. Он изображён справа на картине, стоящим в кошеве. В кошеве сидит, изображённая в профиль, Екатерина Александровна Рачковская — жена известного красноярского врача. Снежный городок был построен во дворе усадьбы Сурикова. В игре участвовали крестьяне деревни Базаиха.

За картину «Взятие снежного городка» на Международной выставке в Париже (1900 год) Суриков получил именную бронзовую медаль

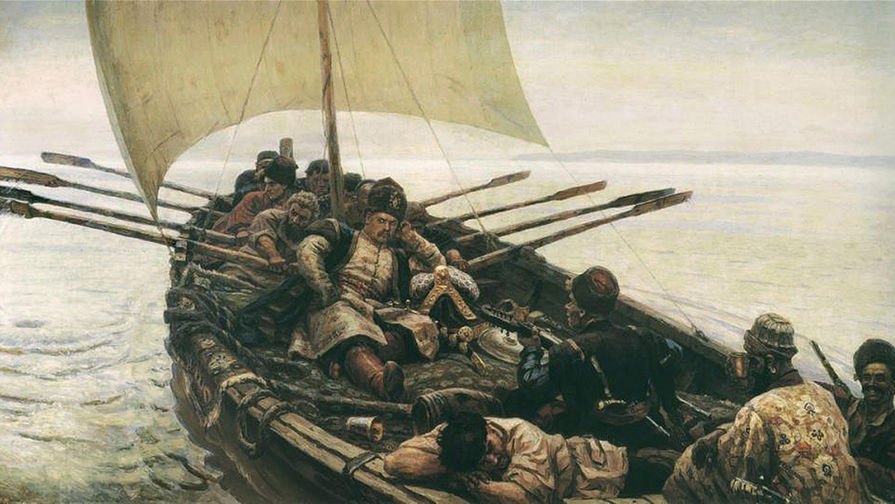

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Во время посещения Сибири Суриков изучал жизнь и быт местных народов: вогулов, остяков, хакасов и др. В 1891 году началась работа над картиной «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Этюды для картины Суриков писал на реке Обь. Летом 1892 года Василий Иванович жил на золотых приисках И. П. Кузнецова в Хакасии. В своём письме он писал: «Пишу татар. Написал порядочное количество. Нашел тип для Ермака». Работа над картиной «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» продолжилась на Дону в 1893 году, а закончилась в 1895 году.

С 1893 года Суриков — действительный член петербургской Академии художеств.

«Переход Суворова через Альпы»

Основная статья: Переход Суворова через Альпы (картина) Переход Суворова через Альпы. 1899. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Переход Суворова через Альпы. 1899. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В октябре 1895 года, будучи в Красноярске, Суриков задумал картину «Переход Суворова через Альпы». Первым прототипом для Суворова стал красноярский отставной казачий офицер Фёдор Фёдорович Спиридонов. Ф. Ф. Спиридонов составлял родословную для Сурикова. В то время Спиридонову было 82 года. В 1898 году появился этюд, в котором современники видели прототипом Суворова преподавателя пения Красноярской мужской гимназии Григория Николаевича Смирнова. Г. Н. Смирнов также имел белую лошадь, которую Суриков изобразил на картине под Суворовым. Летом 1897 года Суриков посещает Швейцарию, где пишет этюды. Работа над картиной «Переход Суворова через Альпы» завершилась в 1899 году — в 100-летие итальянского похода Суворова. Картина выставлялась в Санкт-Петербурге, Москве, и была приобретена императором.

Степан Разин»

Основная статья: Степан Разин (картина) Стенька Разин. 1906. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Стенька Разин. 1906. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Идея картины «Степан Разин» появилась у Сурикова ещё в 1887 году, но работа над картиной началась в 1900 году. Этюды для картины Суриков писал в Сибири и на Дону.

Прототипом Степана Разина стал красноярский учёный Иван Тимофеевич Савенков, или его сын — Тимофей Иванович. Возможно, что ранние этюды делались с Ивана Тимофеевича, а поздние — с его сына.

Исследователем творчества А. Дёмкиным было высказано мнение, что в создании картины «Степан Разин» нашли отражение собственные глубокие переживания Сурикова, связанные с обстоятельствами его жизни в те годы. Первый эскиз картины 1887 года, созданный художником ещё до смерти его супруги Е. А. Шаре, изображал Разина с персидской княжной во главе целой флотилии судов, выступающих в поход; причём отмечается, что в образе княжны, расположенном в центре композиции, художник, судя по всему, изобразил свою Елизавету Августовну. После смерти жены в 1888 г. изменилась композиция картины и её эмоциональный настрой: на эскизах 1900-х годов остался только один чёлн, исчез образ персидской княжны, Разин, погружённый в тягостные раздумья, не связан чувствами и переживаниями с другими казаками. Отмечается схожесть образа Разина с фотографиями и автопортретами Сурикова тех лет. Суриков продолжил работать над лицом Разина даже после продажи картины в 1907 году и закончил её только в 1910 году. Высказывается мнение, что в результате огромная картина, возможно, стала своеобразным эмоциональным автопортретом художника.

Эмоциональную оторванность Разина от окружающих его персонажей, отличающую эту картину от предыдущих Ермака и Суворова, долгую работу над образом Разина, наряду с другими особенностями композиции и кажущимися недостатками исполнения, отмечал и его современник Максимилиан Волошин . Картина экспонировалась владельцем на Всемирной выставке в Риме (1911).

В 1907 году Суриков стал членом Союза русских художников, покинув ряды Товарищества передвижников.

Параллельно со «Степаном Разиным» Суриков работает над несколькими картинами. В 1901 году В. М. Крутовский показал Сурикову брошюру Н. Оглоблина о Красноярском бунте (издана в Томске в 1902 году). В Красноярской шатости 1695—1698 годов участвовали предки Сурикова — Пётр и Илья Суриковы. Суриков начинает картину «Красноярский бунт 1695 года» Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря, убитого древлянами. Эскиз картины. 1915. Бумага, итальянский карандаш, акварель, гуашь. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря, убитого древлянами. Эскиз картины. 1915. Бумага, итальянский карандаш, акварель, гуашь. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Остался неосуществлённым замысел картины «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря, убитого древлянами». Картина была задумана в 1909 году во время поездки на озеро Шира.

«Посещение царевной женского монастыря»

После прочтения книги И. Е. Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI—XVII веках», Суриков с 1908 года пишет картину «Посещение царевной женского монастыря» (1912 год). Прототипами царевны стали внучка художника Наталья Кончаловская и Ася Добринская.